王长锐&李睿珺对谈综述:电影声音叙事设计中的导演思维

王长锐&李睿珺对谈综述:电影声音叙事设计中的导演思维

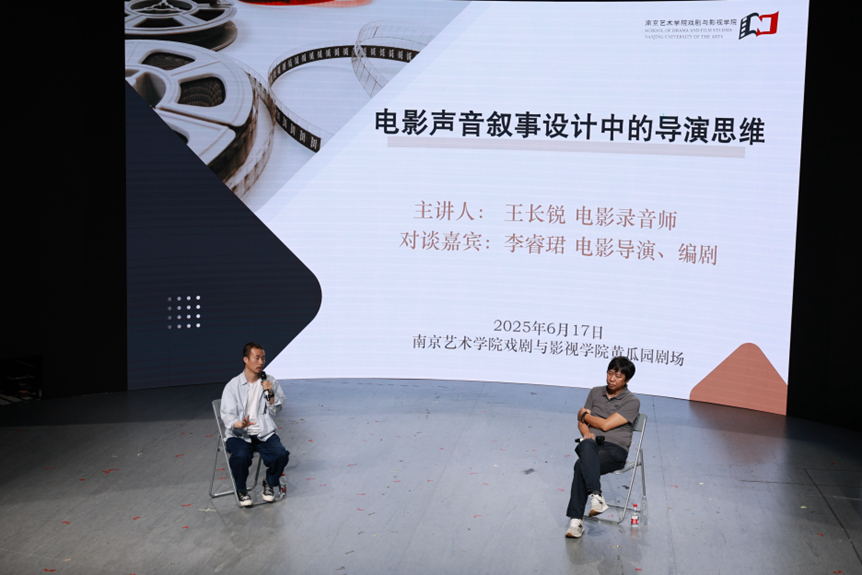

2025年6月17日,南京艺术学院黄瓜园剧场一场题为《电影声音叙事设计中的导演思维》的学术对谈在期待中拉开帷幕。资深录音师王长锐与柏林电影节入围导演李睿珺——两位深耕现实主义电影二十余年的实践者,以《麦田》《白鹿原》《万箭穿心》等经典华语片为解剖样本,展开了一场关于声音叙事本体论的重构性对话。这场持续三小时的对谈,系统提出导演应作为“声音建筑师”,录音师作为“故事讲述者”的前置思维模型,其深度为中国电影声音的理论和实践,研究提供了重要范式突破。

真正具有作者性的电影,声音必须是叙事基础。王长锐从电影《麦田》入手,从声音设计的角度,指出不同音色音响对人物形象塑造的作用:环境中的风声鹤唳、麦穗的声音,是用身体感触的方式连接记忆;而音乐是表现人物的内心,矛盾和冲突的活动。声音轴线的跳动能够引领观众的视线。莱昂内对莫里康尼说过“我永远只听到一个声音”,指的并不是“一个”声音。王长锐认为,在复杂配器中,一定要清楚主题是什么。《麦田》的主题是:利用谎言时,人们会幸福。所以在两个逃兵说谎时的声音设计会变得夸张。当理解这一切,就能感受到电影艺术的力量。

处理声音同样与导演的艺术风格密切相关,声音审美的本质是导演世界观的物化。李睿珺导演以温暖的方式处理人物,在《隐入尘烟》中,马有铁和桂英的出场,用放大的雪花落地的声音,增加了人物和观众的情绪关系。驴的铃铛声不间断响起,声场切换中引导观众的视线,也是“人间牛马”的隐喻:他们是失语者。而音乐的出现,观众会浅浅的注意到,失败的马有铁和身体残疾的桂英,他们的情感是否会变成一段美好的主线?这是文艺片中温暖的悬念,用最少的语言,表现最珍贵的情感。与《麦田》明显不同的是,这部影片音响的阈值明显更低。前者关乎人类共同面对的宏大哲学命题,后者的是对两个善良人的温柔关怀。当想清楚这些的时候,声音的阈值、频率和设计逻辑就迎刃而解。“这不是技术处理,是导演用声音书写诗歌。”

电影声音还可以是表现主义的。《白鹿原》中白家和鹿家的争斗,是中国社会的一个缩影。当白嘉轩把鹿子霖送进监狱后,却迎来了日本人的轰炸。王长锐认为,此时需要观众悲悯的面对人物,因此将轰炸后的声音响度降低,即符合物理上轰炸后失聪的自然性,也符合心理上的悲伤。这是从现实主义到表现主义的过度,是艺术的突破和尝试。“艺术经常要犯错,如果不犯错,就找不到更好的东西”,他对此补充道。

声音导演思维的前置,是充分的理解故事基调,而人物是声音设计的罗盘。《万箭穿心》的开场,李宝莉向丈夫求欢被拒绝,暗示了悲伤的结局。接下来的搬家场景中,焦躁的蝉鸣声,轰响的汽车马达声,都是对人物和故事基调的脚注。声音的控制和色调都要有统一性。《柳青》《武松打我》都用同样方法构成叙事基石。

接着,王长锐总结了他认为电影创作中的关键点,并与李睿珺导演进行了观点的探讨,主要从六个方面进行了概述:

其一,创作者应当离开自己的现实,先考虑影片的结构和人物关系,包括:核心矛盾和想要的风格,思考声音构成的新模式关系。

其二,电影创作者的“性别”情绪特征,影片开场的气质设置会直接影响观众的注意力角度,或说是提供欣赏习惯的入口。

其三,剧本是图纸,要找到地基和吸引你的内驱力;要从人物弱点思考故事,考虑进入人物内心该做什么,并联想他的声音环境和人物的语言状态。通常耳朵是主动的、眼睛是被动的,但这也是相对的,在专注画面时我们看到的是时间变化,声音是依靠时间完成的艺术,带给我们更多的直接的空间联想,也构成了声音信息的来源,也与人物状态和内心相关,一定要多元地做好人物的设置。人物是AB故事的根基,明确人物的情绪会引领情节更丰富,也展开了人物的处理事务的不同角度和矛盾的内心。

其四,语言是影片创作的开始,但完成后不一定是第一。对白会影响观众的联想,通过对白,观众会自然地补足人物的身份、时代、个性等信息,并且能感受到人情世故的变化。对白也是人物的动作,有攻击力,也是情绪的动作,也是作者的方法,剩下全靠人物,要利用人物进入故事。对白表现人物矛盾关系,如两人同时说,其中一个人讲话被打断,不同的对白处理方式反应出是因为简单欲望还是阶级不同的区别。语音也是工具,在同一种秩序里才能互相合作,为了表现冲突,可以明显不用一种语言语调。语言的边界就是思维思考的边界,同时对话也是内心计算的边界,这时要注意变化和节奏,也可以表现沉默或动作。

其五,音乐创作来自人物群体关系和人物的环境历史,也是音乐和人物形成的关系。通过音乐可以设立人物内心世界,阐释人物的无聊和痛苦。在其中可以加入新元素,甚至加入加入幻觉,用以调动他的心里记忆,完成多线叙事,或者称之为内部的声音和外部的矛盾。

其六,要明确声音的环境和效果的目的,结合时代的处境和群体的人物处境进行处理,如借助广播、电视网络来思考对我们时代变化的影响。环境的内在探索是最重要的,个人记忆是基础,包括阅读、观影等。若创作内容超过了个人经验,则要考虑找他人合作,从外化的物理的冷热感受完成心理感觉连接,视听也是连接内心感受与联想的。

对谈结束后,李睿珺导演和王长锐老师对现场同学的提问进行了解答和讨论。并从剧本、导演、制片、声音等多领域进行了经验的分享。

问答节选

RECRUIT

Q:如何平衡创作和观众理解之间的矛盾,应对创作者表达和观众解读的不一致?

A:首先是确定它是否完整,表达是否清晰?在你的创作和平台、媒体无关时,应该要保持自己表达的完整性。对白不是解决问题的关键,你的钥匙就是一直在做,一直在修改,找到更多的相关的、对照的作品作为参考,形成自己的思维方式。

这个世界本来就是在误解中运转,为什么不能允许艺术作品有误差的产生?如果不能接受就再拍一遍,能接受就让它成为另外一部作品。如果在创作中产生了意料之外的惊喜,这也是这部作品的一部分。

还有就是要找到别人,一起创作。一定要找到同伴合作,三个人的力量大于两个人的力量。

Q:您的影片中大多数都是使用的非职业演员,应该如何引导他们,使他们演出特定的效果?

A:所有的演员之间一定有差异,要根据导演的属性和剧本之间做一些调配,你可以把参照物告诉演员,观察和模仿,你要真诚的、没有隐藏地教给他们。

Q:在低成本的艺术片创作时,应该如何平衡各个部分的预算?

A:一定要抓住你所想表达内容中的核心。是表演?美术?摄影?声音?或是其他。要确定你影片的主体是哪个部门,是什么最能有效凸显你的主题。那么这一部分一定是不能省的。

Q:什么时候用同期声,什么时候用拟音?如何处理同期声?在使用音乐时,学生应该如何最节省地解决版权问题。

A:如果你要做商业或者超现实,一定要重新做拟音,这是避不开的问题。其实拍摄完成后,你会发现同期声会有各种问题,那就先把能用的留下来,保证同一空间是相同的,其实更重要的是需要找到专业的录音。音乐版权的问题,一个是环球音乐,上面能买断一部分。还有就是需要好的、新的音乐,要找到相对好的作曲。在版权音乐上的使用,比如使用一些老音乐,可以用AI大概做一下,带模仿、虚化,能解决一部分问题。

Q:《隐入尘烟》同期声占比是多少?如何找到地域性,去打造环境空间?如何看待同期和后期权重的变化?

A:《隐入尘烟》的下雪场景,因为那年没有下雪,所以使用了人工,现场就有很多的噪音,于是就需要后期。还有下雨的场景,也是通过洒水车人工造雨,那一场就是在北京进棚重新录音的。“姨父”(演员武仁林)没有经验,无法在录音棚中完成声音的表演,于是我做了提线木偶式样引导,演一遍,再配出声音。

结语:声音作为叙事诗学的未来面向

本次学术对谈不仅是对电影声音技术层面的探讨,更是一次关于叙事本体论的重构。王长锐电影录音师与李睿珺导演通过经典案例解析与系统方法论提炼,有力论证了导演作为“声音建筑师”进行思维前置的核心价值,以及录音师转型为“故事讲述者”的必然性。声音,从环境的肌理、语言的边界到音乐的隐喻,被提升至电影叙事诗学的高度。其对导演世界观的美学物化、对人物内心宇宙的深度开掘、以及在现实主义与表现主义间的自由跨越,是中国电影声音艺术理论自觉与实践创新。

「END」

作者:杨柳 覃艺璇

编辑:周洋竹

图片:乔浩彬 全馨颜 徐冉

审核:陈捷 季晓宇

终审:董蓓 李一峰